Veröffentlicht im Onlinemagazin PARTNERschaftlich des Gesamtverbandes für Suchthilfe e.V. (GVS), Fachverband der Diakonie Deutschland

Transsexuelle gehören einer gesellschaftlichen Minderheit an, also zu einer Gruppe mit einer erhöhten Anfälligkeit für eine mögliche Suchtentwicklung und problematische Substanzkonsummuster. Sie sind von vorhandenen Risikofaktoren und suchtfördernden Umständen betroffen. Die Gründe für ihre gesellschaftliche Benachteiligung liegen in sozio-ökonomischen, kulturellen und psychosozialen Faktoren. Diese, für die Bewältigung vielfältiger Belastungen, unzureichenden Ressourcen werden in ihrer Gesamtheit Minderheitenstress genannt.

Besondere Stresserfahrungen von transsexuellen Menschen sind familiäre Ablehnung, Diskriminierungserfahrungen und mangelnder Zugang zu einer geschlechtsbejahenden Gesundheitsversorgung. Die kumulative Wirkung von Minderheitenstress ist mit einer erhöhten Komorbiditätsprävalenz verbunden. Zu diesem Komorbiditäten gehören schwerwiegende psychische Erkrankungen und Suchtmittelabhängigkeit. Transsexuelle sind neben der Suchterkrankung mit erheblichen gesundheitlichen Risiken wie HIV und sexualisierte Gewalt belastet. Allein das Risiko sich mit HIV zu infizieren ist für trans Personen deutlich erhöht (4). Darüber hinaus ist der kumulative Effekt des Erlebens mehrerer Minderheitsstressoren mit einer dramatisch höheren Selbstmordprävalenz und einer überdurchschnittlich erhöhten Prävalenz von nicht-suizidalem selbstverletzendem Verhalten (NSSV) verbunden.

Transsexuelle profitieren von herkömmlichen Angeboten der Suchthilfe zu wenig und werden ungenügend erreicht. Sie erleben häufig Stigmatisierung und Diskriminierung aufgrund von mangelnder Fachkenntnis. Therapiehilfe hat mit 4Be deshalb verstärkte Anstrengungen und einen innovative Ansatz unternommen, um dieser Form gesundheitlicher Ungleichheit entgegenzuwirken. Damit soll das umfassende Konzept von Gesundheitsförderung der WHO berücksichtigt werden. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Setting-Ansatz, der neben der Stärkung der individuellen Ressourcen auch auf die aktive Gestaltung gesundheitsfördernder Lebenswelten abzielt.

Suchthilfe

Transsexuelle haben nur beschränkt Zugang zu Angeboten der Suchthilfe, sie gelten als «schwer erreichbar». Für die eingeschränkte Erreichbarkeit sind sowohl beeinträchtigende Faktoren auf Seiten der Suchthilfe als auch sozial-strukturelle Hindernisse sowie Unzulänglichkeiten der jeweiligen Settings verantwortlich. Grundsätzlich ist es heikel, Transsexuellen deren Sucht-Gefährdung zu kommunizieren und sie für spezifisch auf sie ausgerichtete Maßnahmen zu gewinnen. Es besteht das Risiko der Stigmatisierung und Schuldzuweisung («Blaming the victim») und es besteht die Gefahr, eine vorhandene Vulnerabilität zusätzlich zu verstärken. Das Angebot von 4Be ist deshalb in der Ansprache des Klientel und der Umsetzung zeit- und ressourcenintensiver als andere Angebote. Der Fokus kann ja nicht auf konkrete, bereits vorhandene riskante Konsummuster ausgerichtet sein, denn die anzugehenden Risiken und vor allem die Komorbiditäten sind vielfältiger und komplexer.

Die Ansprache dieser Zielgruppe durch 4Be bezweckt deshalb folgende drei Zielebenen:

- Zugang zu den Menschen schaffen, die Menschen erreichen;

- Akzeptanz gewinnen, die Menschen lassen sich auf das Angebot ein;

- Wirkung erzielen, es kommt zu Veränderungen und Verbesserungen beim Suchtmittelkonsum und den Komorbiditäten.

Peerkonzept

Das Angebot im Bereich Genderdiversität integriert die relevanten Inhalte rund um das Thema. Dazu ist eine spezifische Fachkompetenz notwendig, die für suchtbelastete Betroffene sensibilisiert und handlungsfähig macht. Dafür bietet sich ein Peer-Angebot an, das auf die ressourcenstärkende Beziehung zu einer Bezugsperson aus der Community setzt.

Für die Suchtarbeit bedeutet dieser Ansatz allerdings Neuland und die Suchtberatung tritt aus gewohnten Pfaden heraus. So muss die Ausrichtung der Kommunikationsmittel und –wege auf diese Zielgruppen spezifiziert werden. Hier spielt das Internet und die sozialen Medien eine besondere Rolle. Dabei entsteht ein Spannungsfeld zwischen Anforderungen des Datenschutzes und gruppenorientierter Kommunikation. Auch in diesem Kontext bietet das Peer-Angebot Entwicklungsmöglichkeiten, da sich die Peers unmittelbar in der Community aufhalten.

Unter dem Wort „Peer“ versteht man einen „Gleichrangigen“, also ein Angebot auf Augenhöhe. Dieses Angebot eignet sich besonders, wenn man sich mit jemandem austauschen möchte, die_der ähnliche Erfahrungen gemacht hat und die eigenen Erfahrungen dadurch auf besondere Art nachvollziehen kann. In der Peer-Beratung unterstützen und beraten Menschen mit der Erfahrung eigener seelischer Krisen nach einer Beratungsausbildung andere Betroffene. Peer-Berater_innen hören mit dem Hintergrund der eigenen Erfahrung zu und bieten Beistand in Krisensituationen.

Sucht

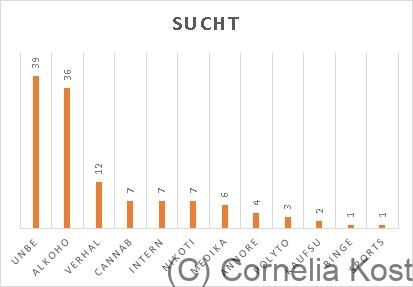

Es gibt keine validen Zahlen zur Suchtmittelabhängigkeit genderdiverse Menschen. Als Basis all-gemeine Zahlen zur Prävalenz von Suchtmittelabhängigkeit zu verwenden, dürfte den Minderheitenstress nicht hinreichend abbilden. Die Angaben zur grundsätzlichen Verbreitung von Substanzmissbrauch reichen bis zu einer Häufigkeit von 60% in dieser Risikogruppe. In der ersten Jahresauswertung von 4Be haben die Peers bei 39% keine Feststellungen zu Suchtmitteln machen können, das gilt vor allem in Kontext mit Einmalberatungen. Grundsätzlich suchen im wesentlichen Menschen mit Suchtthematik eine entsprechende Beratung auf, deshalb kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Quote höher als die erfassten 61% liegt. Alkohol steht als Suchtmittel mit 36% an erster Stelle. Gefolgt von Verhaltenssüchten, mit Internet basierten Süchten und Kaufsucht zusammen 21% der transsexuellen Menschen.

Nikotin ist die klassische Einstiegsdroge, sie spielte bei 7% suchtthematisch eine Rolle. Gefolgt von Cannabis mit 7% und Medikamentenabhängigkeit mit 6%. Medikamentenabhängigkeit ist vor dem Hintergrund eine möglichen Selbstmedikamention mit Hormonen auf dem Schwarzmarkt ein wichtiges Thema in der Beratung.

Mit zunehmenden Alter sind zum Teil sehr komplexe Suchtverläufe mit Chronifizierungen zu beobachten.

Suizidalität

Die Häufigkeit von Suizidversuchen ist in dieser Arbeit eine besondere Herausforderung. Bei trans Suchterkrankten zählen zu den häufigsten Belastungsfaktoren Diskriminierung und vor allem sexuelle Gewalt. Suizidprophylaxe gehört zu den Standartinterventionen in der Beratungsarbeit. Im Jahr 2017 starben in Deutschland 9.241 Menschen durch einen Suizid (Statista, 2019), das sind 0,0114% der Bevölkerung[1]. In der Lebenszeitprävalenz haben immerhin 8% der Bevölkerung Suizidgedanken und 1,5% versuchen sich das Leben zu nehmen.

Die umfangreichste Studie zur Suizidalität bei Transsexuellen stammt aus den USA[2]. Diese Studie zeigt, dass die Prävalenz von Suizidgedanken und -versuchen bei trans Erwachsenen signifikant höher ist, als die der US-amerikanischen Allgemeinbevölkerung. Zum Beispiel haben sie eine fast zwölfmal höhere Prävalenz von Suizidgedanken in der 12 Monatsprävalenz und eine etwa achtzehnmal höhere Prävalenz von Selbstmordversuchen in den letzten 12 Monaten als die US-amerikanische Allgemeinbevölkerung. Die US-amerikanische Transgender-Umfrage (USTS) von 2015, die bislang größte Umfrage unter Transgender-Personen in den USA, ergab, dass 81,7 Prozent der Befragten angaben, in ihrem Leben jemals ernsthaft über Selbstmord nachgedacht zu haben, während 48,3 Prozent dies im vergangenen Jahr getan hatten. In Bezug auf Selbstmordversuche gaben 40,4 Prozent an, irgendwann in ihrem Leben Selbstmordversuche unternommen zu haben, und 7,3 Prozent gaben an, im vergangenen Jahr Selbstmordversuche unternommen zu haben.

Der Hauptrisikofaktor ist die kumulative Wirkung von Minderheitenstress. 97,7 Prozent derjenigen, die im vergangenen Jahr mindestens vier unterschiedliche diskriminierende oder gewalttätige Erfahrungen gemacht hatten gaben an, im vergangenen Jahr ernsthaft über Suizid nachgedacht zu haben, und 51,2 Prozent haben im vergangenen Jahr einen Selbstmordversuch unternommen.

Diese Raten sinken übrigens schnell wenn die Betroffenen im sozialen Umfeld und in den Familien Unterstützung bekommen, wenn sie eine Hormontherapie und / oder chirurgische Versorgung wünschten und anschließend auch erhielten und wenn sie in einem Staat mit einem Nichtdiskriminierungsgesetz zur Geschlechtsidentität leben.

Nicht-suizidales selbstverletzendes Verhalten (NSSV)[3]

Aus der Arbeit im ersten Jahr in der Beratungsstelle hat sich herausgestellt, dass in der Gruppe der Jungerwachsenen Zwänge in Form selbstverletzendes Verhalten (NSSV) mit dem Störungsbild einer Verhaltenssucht häufig sind. NSSV steht im Zusammenhang mit Suizidalität und mit vermehrten Alkohol- und Drogenkonsum, im Sinne einer Symptomverschiebung. Dem wird in der weiteren Arbeit besondere Aufmerksamkeit zu widmen sein.

Nicht-suizidales selbstverletzendes Verhalten (NSSV) wird im DSM-5 definiert als direkte, sich wiederholende, sozial nicht akzeptierte Zerstörung oder Veränderung des Körpergewebes ohne suizidale Absicht. Die häufigsten Methoden sind Schneiden, Ritzen und Sich-selbst-Schlagen.Bei der Geburt weiblich einsortierte Jugendliche schneiden sich häufiger (Cutting-Type) und bei der Geburt männlich einsortierte Jugendliche schlagen sich häufiger (Hitting-Type). NSSV wird häufig zur Selbst- und Emotionsregulation genutzt, z. B. Schmerz zu fühlen, um unangenehme Gefühle zu beenden.

NSSV tritt insbesondere bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen häufig auf. Zwischen 25 und 35 % der Jugendlichen in der Allgemeinbevölkerung haben sich bereits mindestens einmal selbst verletzt, wiederholend und damit mit suchtartigem Charakter verletzen sich circa 4%.

Für die Arbeit von 4Be ist bedeutsam, dass die Prävalenzraten bei Angehörigen sexueller Minderheiten mit durchschnittlich 40,5 % deutlich erhöht ist. Man kann sagen, dass NSSV, neben Suizidalität und Sucht faktisch eine der wesentlichen Komorbiditäten bei jugendlichen trans ist. Nur in Bezug auf NSSV sind die häufigsten komorbiden psychischen Störungen neben depressiven Störungen und anderen auch Substanzmissbrauch und Essstörungen.

[1] Psychische Folgen und psychotherapeutische Unterstützung nach dem Suizid eines Angehörigen, Birgit Wagner & Laura Hofmann, Psychotherapeutenjoumal 1/2020

[2] Suicide Thoughts and Attempts Among Transgender Adults in the US, Transgender Survey, September 2019, Jody L. Herman, Taylor N.T. Brown, Ann P. Haas, The Williams Institute, UCLA School of Law

[3] Nichtsuizidale Selbstverletzungen im Jugend und jungen Erwachsenenalter: Aktuelle Empfehlungen zur Diagnostik und Psychotherapie, Tina In-Albon, Laura Kraus, Rebecca Brown, Alexandra Edinger, Michael Kaess, Michael Koelch, Julian Koenig, Paul L. Plener, Christian Schmahl und das STAR Konsortium, Psychotherapeutenjoumal 1/2020

(4) Diagnostizierte HIV-Infektion bei Transgender-Erwachsenen und -Jugendlichen: Ergebnisse des Nationalen HIV-Überwachungssystems, 2009–2014, Hollie Clark, Aruna Surendera Babu, Ellen Weiss Wiewel, Jenevieve Opoku & Nicole Crepaz, Springer